央广网北京4月27日消息(记者 阮修星)4月26日,在北京市通州区2025大运河文化推广活动开幕活动“运河思政”环节,现场发布“运思践学”数字导览平台1.0版本,启动“运河学子百村行”活动和五项主题赛事。

北京市大中小学“运河思政”一体化创新示范联合体(简称“联合体”)秉承“运河文化赋能思政教育、运河学子投身文明实践”理念深度参与和融入2025大运河文化推广活动,以丰富的思政教育实践为千年运河注入时代活力。北京市通州区相关领导、北京市委教育工委宣教处相关负责人,中国人民大学、北京物资学院、北京服装学院、北京财贸职业学院、北京学校等“联合体”成员单位相关领导,以及京内外运河文化研究领域的专家学者出席活动。

开幕式上,“联合体”正式发布“运思践学”数字导览平台1.0版本。该平台以追溯大运河历史文脉、挖掘时代价值为核心,创新构建“线上线下融合、趣味实用兼具”的育人新模式,首期汇聚大运河通州段实践教学打卡点,集地图概览、线下打卡、线上课程学习、活动公告发布、学习成就积累等功能于一体,为大中小学师生及社会公众提供沉浸式运河文化体验。同步发布的“运河星推官”短视频大赛、“运河时空胶囊”微故事大赛等五项面向师生的主题赛事,将通过多元创作形式推动“运河思政”十大行动项目落地,激发青少年传承运河文化的内生动力。

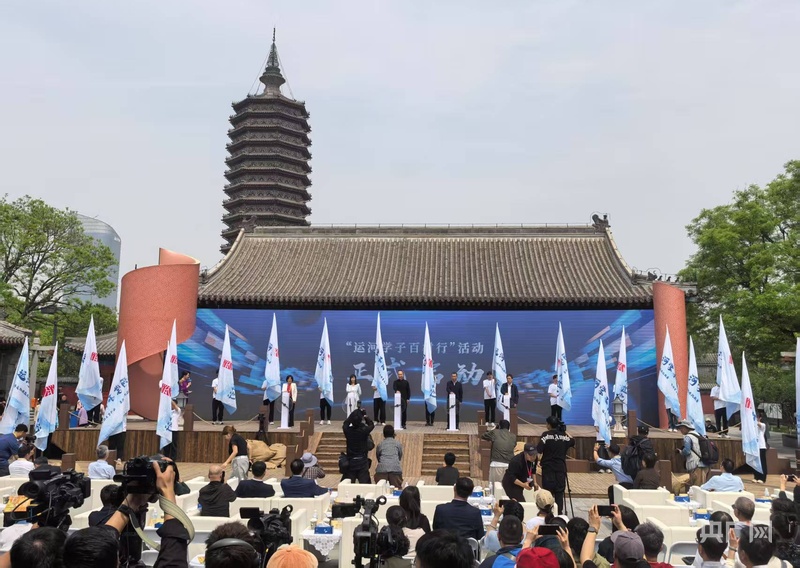

“运河学子百村行”活动启动(央广网记者 阮修星 摄)

当日,“运河学子百村行”活动正式启动。北京物资学院党委副书记张懿、北京财贸职业学院党委副书记贠天祥、通州区委宣传部常务副部长西雪莲、通州区教育工委书记刘青松、北京学校副校长程岚共同登台启动项目。活动规划主题宣讲、非遗传承、乡村振兴等九大行动,组建22支大中小学生实践团,常态化深入通州区22个乡镇街道,与基层新时代文明实践所(站)结对共建,通过理论宣讲、文化服务、实践调研等形式,让运河文化“扎根”乡村,为基层治理与文化振兴注入青春力量。

活动现场(央广网发 主办方供图)

活动现场(央广网发 主办方供图)

在漕运码头与漷县牡丹园两大分会场,“行走运河课堂”实践教学直播接力活动同步展开,北京市通州区教委副主任付树华与主会场连线,介绍了本次教学活动内容背景。漕运码头上,两艘游船搭载着“联合体”50余所大中小学的师生,从漕运码头启航,共同开启一堂“运河行舟”思政课。北京物资学院运河研究院教授朱群芳、马克思主义学院老师马越、北京财贸职业学院教授程伟、潞河中学老师刘晓丹、人大附中通州校区老师宫孟英、北京学校老师谷香吟、北京黄城根小学通州校区老师田贺、张家湾中学老师王阳、运河中学老师王秀娟、贡院小学老师吕栋梁、北京教育科学研究院通州区第一实验小学老师王嘉美分别从非遗、历史故事、传承创新等不同角度,深入解读大运河文化,形成“大中小学纵向衔接、课堂内外深度融合”的立体化教学场景。

活动现场(央广网发 主办方供图)

在运河畔的漷县牡丹园分会场,“运河牡丹”沉浸式教学活动同步进行。北京物资学院艺术教育中心教师森巴提·阿山,带领大中小学学生进行了一场别开生面的美育思政课,师生们依托“国色芳华”项目,将牡丹文化意象与运河历史脉络相结合,通过角色扮演、非遗手作、情景宣讲等多元形式,在自然景观中搭建“可观可感可悟”的思政课堂,让千年运河的文化基因与民族精神在体验中浸润人心。

漷县牡丹园分会场参加活动师生合影(央广网发 主办方供图)

漕运码头分会场参加活动师生合影(央广网发 主办方供图)

北京市大中小学“运河思政”一体化创新示范联合体将以此次活动为契机,积极挖掘运河文化遗产资源,将其转化为思政教育素材、让青少年在实践中厚植文化自信。未来,“联合体”将多维度推进大中小学思政教育一体化建设,致力于形成可复制、可推广的“运河思政”育人模式,让承载中华文明基因密码的运河文化在青少年心中焕发时代生机,为培育担当民族复兴大任的时代新人注入源头活水。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容