央广网上海6月12日消息(记者吴善阳 唐奇云)随着美国“决心号”钻探船昨天(11日)首次停靠于上海南港码头,由中国科学家建议、设计并主导的我国第三次南海大洋钻探圆满完成了2个航次、历时4个月的科学考察任务。此轮南海大洋钻探聚焦南海扩张之前的大陆破裂,旨在探讨“陆地如何变成海洋”这一基础科学问题,同时也为南海北部油气勘探战略中的关键问题寻求科学答案。

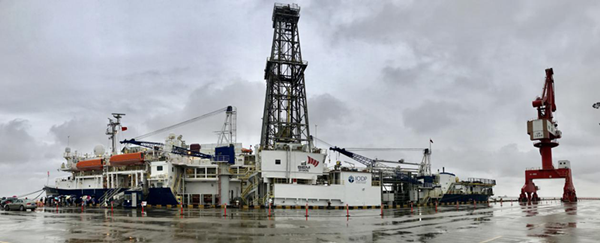

美国“决心号”钻探船停靠于上海南港码头 央广网记者唐奇云 摄

记者了解到,第三次南海大洋钻探包括IODP(国际大洋发现计划)367和368两个航次,自2月8日在香港起航,共有来自中、美、英、德、法、意等14个国家的64名科学家参加,其中26为中国科学家分别来自国内13所高校和研究所。

中国IODP专家咨询委员会副主任、南海IODP368航次首席科学家、同济大学海洋与地球科学学院教授翦知湣介绍,此次在南海北部海域一共钻探7个站位17个钻孔,总钻探深度达7669.3米,在其中6个站位成功获取2542.1米具有极高科学价值的沉积物、沉积岩、玄武岩和变质岩宝贵岩芯,为航次后续的深入研究打下了坚实基础。

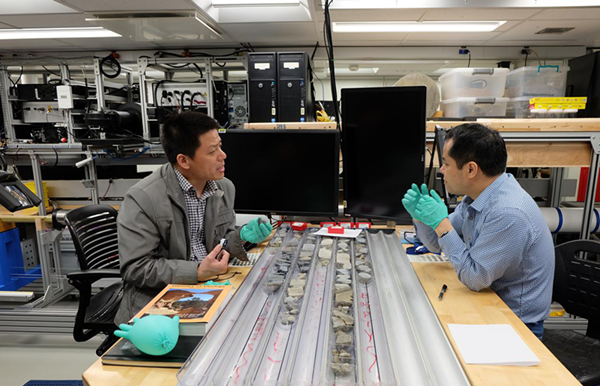

讨论南海砾石

科学家们表示,四次大洋钻探成功获取了反映南海深海盆长期演化历史的岩芯,从海盆如何张裂形成、海底如何扩张,到气候环境和沉积作用如何演变,均取得了一系列的突破性进展。通常来说,世界上被动大陆边缘张裂的模型来自大西洋,都属于“非火山型”,然而此次大洋钻探结果表明:南海张裂开时就是深海环境,岩浆活动也与大西洋不同,揭示了与大洋模式不同的边缘海的张裂机制。

中国第三次南海大洋钻探主要发起人、海洋地球物理学专家林间

针对探究“桑田”如何变“沧海”这一问题,本次南海大洋钻探主要发起人之一、海洋地球物理学专家林间向记者解释道:“南海的打开其实是一个非常快的过程,过去,我们都认为南海是慢慢打开的,然而现在,大西洋的模型在南海不适合了。也就是说南海从大陆变成海洋之后,岩浆在很快的时间内就出来了。”在林间看来,南海的打开关乎着整个亚洲地区的气候格局,因此他将这称为“要改写教科书的重要发现”。

美国“决心号”钻探船

值得注意的是,中国在过去4年里,参加IODP“决心号”航次的人数仅次于美国、跃居第二。我国IODP“三步走”的战略目标分别是:实现2至3个以我国为主的匹配性项目建议书航次;仿效欧洲争取成为IODP又一个“平台提供者”;建造中国自己的大洋钻探船。中国IODP专家咨询委员会顾问、中科院院士汪品先认为:“我们中国如果要造一艘大洋钻探船,一定要代表最新一代的科学技术,一条船光靠越来越大、越来越贵,这肯定不是出路。”

可以说,国际大洋钻探在近半个世纪以来,一直是地球科学的最前沿,而当前国际深海研究经费支持发生困难,客观上为我国提供了良机。翦知湣同样表示:“南海是我国‘一带一路’出去的第一个深海,是我们的后花园。我们要了解它资源的形成,以及地震发生的机制,具有重要的社会和应用意义。同时,中国在南海科学问题上进一步享有主导权,对我国国家整体的海洋战略也有很大帮助。”

(本文未署名图片来源:同济大学海洋与地球科学学院、摄影师 江平)

编辑:

林馥榆

关键词:

上海;大洋钻探;南海

《中国记忆》中国的世界文化遗产

《中国记忆》中国的世界文化遗产