巴黎世博会展出自行车 一度成勇敢者的游戏

中广网 2010-02-05

溥仪为骑车拆门槛

1888年,自行车又做出了一次重要改变。苏格兰兽医约翰邓洛普(John Dunlop)给自行车装上了充气轮胎。邓洛普的儿子是个自行车粉丝,经常在自己的花园里骑车绕行。让邓洛普感到不满的是,木轮对草坪的损害很大,为此他总是责骂孩子。一次,在为奶牛治疗胃胀气时,邓洛普得到了启示。他将花园里浇水的橡胶管裹在自行车轮上,并得意地向儿子炫耀起自己的发明。

1889年,装上了胶胎的自行车在巴黎世博会上引起轰动,自行车成了欧洲大陆最热门的交通工具。历史上将该时期称作“自行车的黄金时代(Golden Age of Bicycles)”。

通过世博会,自行车也真正走向了世界。王韬是第一个见到自行车的中国人,不过在他的笔记中,很少能找到对这项新奇工具的描述。更多的史料记载要追溯到1868年,当时的《上海新报》专门报道洋人在上海滩的新鲜事,自行车在其中多次被提及。当时,中国人将这个两个轮子的玩意儿称作“洋马儿”。

据史料记载,中国历史上第一位自行车发烧友就是清朝末代皇帝溥仪。溥仪结婚那天,他堂兄送了他一辆自行车做婚礼。随从见后,大骂溥仪堂兄混账,竟然“送给皇帝这么危险的东西”。不过,喜好洋货、戴着洋眼镜的溥仪很快就迷上了自行车。据称,为了顺利骑行,溥仪将皇宫里所有的门槛都给拆了。

中国自行车历史中有哪些老字号?

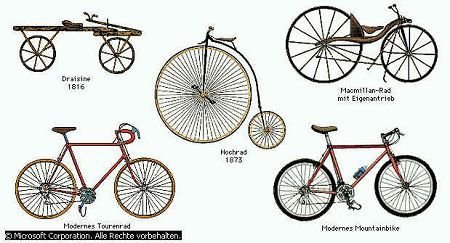

1817年,卡尔德莱斯给自行车多装了个方向控制器。

1842年,索马斯麦克米伦为自行车装上曲棍。

1873年,金属材质的自行车登场。

现代自行车

现代山地车

在中国,最早大批使用自行车的是邮递员。一战后,国内邮政事业蒸蒸日上,这也极大地刺激了自行车的供应量。青岛是中国自行车工业的最早发源地之一,当时最有名的德兴、福兴、德兴太等自行车行都集中在青岛附近,并逐渐向全国主要城市蔓延。

这把自行车的火焰很快传到了上海。1930年前后,包括上海橡皮五金车料同业公会、上海脚踏车贩制同业公会、上海修租脚踏车同业公会在内的行业公会渐渐成立,标志着上海自行车市场走向繁荣。1940年,上海脚踏车贩制公会会员由原来的17家增至30多家,被称为“大同行”;修租脚踏车公会会员由240户增加到400多户,称为“小同行”,而整个自行车市场就由“大同行”当中的几家大车行控制。

提到中国自行车,不能不提“永久”二字。“永久”的前身是昌和制作所。“永久”名称经历过三次曲折更改,起初叫“铁锚牌”,民国政府期间则改换为“扳手牌”,建国后,在多方讨论建议下,才有了“永久”这个含义饱满的名称。1958年,国产第一辆公路自行车就诞生于“永久”,在第一届全运会上,上海代表队正是骑着永久自行车夺得了团体冠军。

在工业发展较为滞后的年代,自行车成了中国人出行的最优选择。一张照片记录了自行车对中国人的重要性:1991年的某一天,上海市区内,百余位市民骑着自行车驶在上班的路上。摄影师给这张照片取名为“自行车王国”。东方早报世博记者 李伟 实习生 魏琴

责编:朱虹 来源:东方早报

时 间: 2010年5月1日至10月31日

地 点: 上海市中心黄浦江两岸,南浦大桥和卢浦大桥之间的滨江地区

主 题: 城市,让生活更美好

副主题: 城市多元文化的融合 城市经济的繁荣

城市科技的创新 城市社区的重塑

城市和乡村的互动

目 标: 吸引200个国家和国际组织参展,7000万人次的参观者