|

| 导读:12月12日,由复旦大学10名在校生、4名校友与4名校外人员自发组成的“驴友”团在黄山登山探险时迷路,被困悬崖边。12月13日,被困“驴友”获救,年仅24岁民警张宁海不幸牺牲。复旦学生获救之后言行被指冷漠、让人心寒引发争议。 |

|

|

|

装备不足天气恶劣 为寻刺激逃票 复旦学生被困黄山

12月12日,以复旦大学学生为主的18名上海驴友通过网上拼团的方式,组团前往黄山未开发区域探险时迷路,经当地部门全力搜救后安全脱险。 [详细]

雨夜匆忙下撤 搜救民警为女学生让路不幸殒命悬崖

“当时他为一女生打手电,因道路狭窄要让路给她,就用手抓住树枝,没想到树枝断了。”黄山风景区公安局24岁的民警张宁海在营救行动中不幸坠崖遇难。

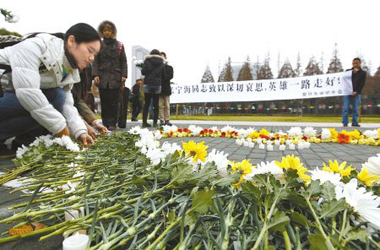

复旦学子悼念黄山遇难民警 获救者称愿捐款200万

昨日中午11点,上海复旦大学本部、南区、北区的食堂前拉起了“向张宁海同志致以深切哀思,英雄一路走好”横幅,同学们陆续向13日凌晨在营救到黄山户外运动的复旦学生牺牲的黄山民警张宁海献花祈福。

获救学生被爆“冷漠、市侩” 质疑批评充斥网络

但这起事故却在网上掀起轩然大波,网友纷纷批评此次活动“组织草率”。更有质疑称这18名驴友探险是为了逃票,同时认为,民警牺牲后,“驴友”们表现冷漠。为了解这起事件真相,记者昨日联系了多名当事人。 【详细】 |

|

|

1、活动组织者:召集人是复旦校友,没有向学校报备

知情人士表示,复旦大学各类协会在进行各种各样的活动前都要报备,且需要经过审核才能举行,其中很多竞技类的活动还要分等级,“比如自行车协会有个骑车120公里的比赛,那些没有达到体能要求、或者之前没有骑过一定公里数的同学,都不允许参加。”不过,小徐也表示,参加此次活动的包括复旦登山协会的一位副会长,“他和校外的发起人都是好朋友。” 专业户外公司表示,组织者犯下多个错误:首先,没有请当地的全程向导。其次,遇险的复旦学生对黄山当地的天气缺乏了解。第三,山区复杂,遇险的复旦学生可能对通讯难题判断不足。

2、参与队员:探险队领队侯盼表示,此次黄山游的准备是很充分的

人员组成方面,一共18人,有7人有10次以上户外探险经验,其中一个是测绘工程师,工作就是在全世界做测绘工作,是地图专家。另7人有一次以上户外经验,其中1人2009年曾走过这条线路,还有4人是新人。

3、黄山管理处:复旦学生不买票自行入黄山探险 |

|

|

|

我们该如何行使自由? 有人认为“探险”是旅友的“自由”;但,那不是自由,那是对自己生命的不负责,也是对他人生命的不负责。旅友缺乏专业设备,没有当地向导,临时发帖组团,又对天气变化没有足够认识,在雨雪季节里,在未开放的景区“探险”。接到报警后,安徽警方迅速调集100余人,携带包括GPS卫星定位系统、海事卫星电话在内的相关设备,以及食物和衣物等物资,展开地毯式搜救,上海农场公安分局黄山派出所的民警也第一时间投入搜救。这无疑大量地占用了公共资源。成年人有自由选择权,但行使自由不能侵害他人的利益和公共利益,也不能不适当地占用公共资源。

生命不能承受如此之“鲁莽”与“冷漠” 冒险被困山中4小时,复旦学生们当时的恐慌及疲惫完全可以理解,然而获救学生返校忙“夺权”,丝毫不见感激之心,校园网不谈哀悼谈公关,市侩气息让人心寒。冷漠与市侩气,都是一种传染性极强的症候,症状在学生,病根在社会环境,在教育缺失。当我们嘲骂这18名遇险者之际,谁真的敢说自己对冷漠与市侩就有极其可信的免疫力吗?

我们须要更多的“同理心”而非“道德帝” 在一个24岁生命逝去的时候,的确有人应受谴责。但谴责的前提是以“同理心”待人,而不是居高临下做“道德帝”——不可以审判别人,免得你们自己被审判。面对人性的弱点,我们每个人都应以谦卑和自省;否则张宁海的死,就会演变为一场无聊的道德口水仗。 [详细] |

|

结语:享受自由,更应珍惜别人的自由;成熟的公民,会监督、鞭策公权,也要学会监督自己;分辨是非,首先更是严于律己。张宁海死了,他以他的生命,给全社会出了一道伦理问题。 |