【编者按】革命老区是党和人民军队的根,是中国人民选择中国共产党的历史见证。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,为了展示老区新时代的新成就、新面貌、新变化,央广网记者走进山西革命老区看发展,推出《光耀太行·红土巨变》融媒体系列主题宣传。

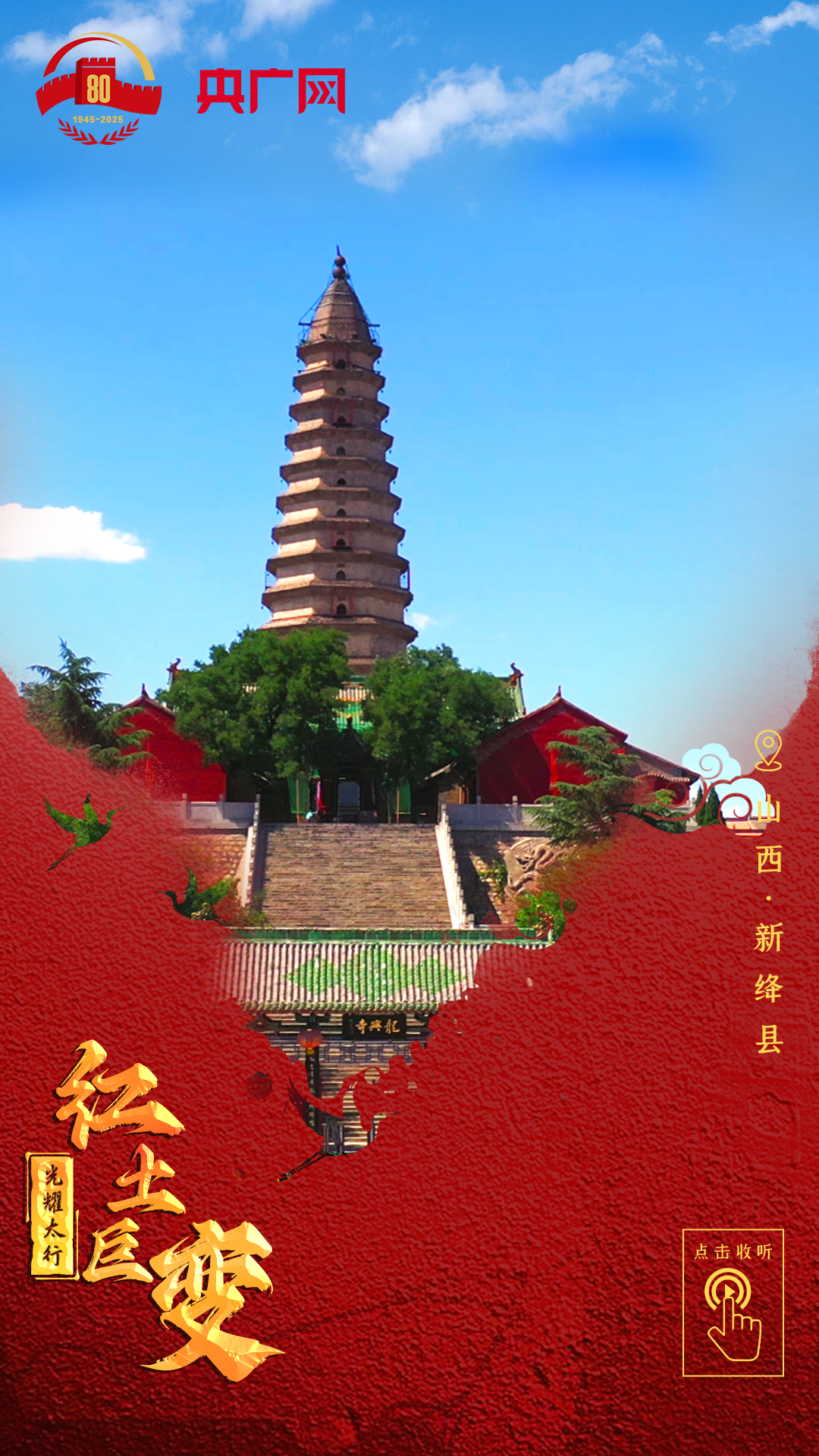

央广网运城10月8日消息 新绛,古称绛州,坐落于晋陕豫黄河“金三角”地区,恰汾河穿城而过,这里曾是舟车辐辏的“水旱码头”,也是一座拥有深厚底蕴的国家历史文化名城。

1936年东征红军来到这里,将革命火种燃遍绛州大地。著名的汾南地下交通站坚持7年传递情报,护送伤员,为敌后抗日斗争、沟通晋东南与陕北根据地信息发挥了重要作用……

新绛汾河生态公园风景如画(央广网记者 张洁 摄)

风华千年的绛州城,从战火硝烟的洗礼中走过。如今的新绛,是一座将历史与现代充分融合的城市。新绛不“新”,这座“时光之城”里文化遗存遍布,将1400年的光阴浓缩;新绛很“新”,这里产业结构持续优化,城乡面貌日新月异,一幅高质量发展的新画卷正徐徐展开。

农业强基 绿色名片耀三晋

新绛,是全国蔬菜产业重点县、中国果菜十强县、首批国家农产品质量安全县、山西最大的蔬菜集散地。截至2024年年底,全县蔬菜销售收入达23.5亿元,年产蔬菜7亿公斤。新绛的瓜果蔬菜,带着汾河的灵气,成了响当当的“绿色名片”。

“在2025中国种子大会上,我们公司研发的‘惠味99’番茄品种获得了金奖!”山西瑞恒农业股份有限公司副总经理晁瑞玲给记者展示的荣誉证书,不仅是对番茄品种的认可,也是对企业30多年来深耕种质资源研发的肯定。

晁瑞玲介绍,企业主要进行黄瓜、西红柿等7类蔬菜的品种研发试验和培育,每年还为4000余名农民进行农技培训服务。在新绛,像山西瑞恒农业这样的公司不在少数,它们深耕优质种质培育和农民技术提升,为农业大县夯基固本。

现代化大棚中进行科学育种(央广网记者 张洁 摄)

北熟汾村党支部书记范小光给记者算了一笔账:“村里目前有1000多人,蔬菜大棚600个左右,80%以上的村民都从事大棚种植工作,年产蔬菜约700万斤,年销售额2000多万元,农民一亩地增收在3万元左右。”

科技的加持,让新绛的传统农业脱胎换骨,为农民增收的同时减轻劳作强度——横桥镇的千亩现代化钢架大棚不仅扩大耕作空间,更达到叶菜生长周期缩短与品质提升的双重效果。三泉镇北熟汾村的智能化大棚,农户只需手机远程操控,就能启动大棚设施,生产效率大幅提升。

夏秋的新绛充满收获的喜悦,瓜果满枝头,蔬菜绿田间,更有铺满晒场的连翘、黄芩,沐浴阳光静待“由草变药”的华丽转身。

“北杜坞村是连翘第一村,连翘种植6000多亩,黄芩也有约5000亩。每年,我们要加工连翘3000多吨。”坐落在北杜坞村的山西荣利发中药材有限公司生产经理家俊旗告诉记者。北杜坞村的中药材产业从种植发展到加工,通过自创的“七蒸连翘”“粉制半夏”等中药材加工技术,让小村庄变身全国中药材,尤其是连翘的集散地。

近年来,新绛在“粮菜果畜药”五大产业协同发力,不仅筑牢了粮食安全防线,更通过产业链延伸与产业模式创新,让农业成为富民强县的支柱产业,实现了从“传统农业县”到“现代农业强县”的跨越。

文旅融合 州府风华引客来

八月盛夏夜,绛州署景区灯火如昼,为期一个月的“古城之夜、音你而来”第三届消夏文化活动正火热举行。贡院巷的青石板路上,人流涌动的烟火气与明代城砖的古朴沧桑相映,古今交融的绛州,千年风采鲜活如初。

绛州署景区灯火如昼(央广网记者 张洁 摄)

这座国家4A级旅游景区,雄踞绛州古城西垣,集绛州三楼、城隍庙、绛州大堂、绛守居园池于一体,荟萃千年建筑精华与文化厚韵。钟楼、鼓楼、乐楼与绛州大堂同为全国重点文物保护单位,绛守居园池为国家重点公园,堪称千年绛州的历史见证与文化窗口。如今,这座有着千年历史文脉的州府衙署已变身为唐风雅韵的沉浸式体验地,引得八方来客争相“打卡”。

今年以来,新绛全县旅游景区接待游客数量大幅增长(央广网记者 张洁 摄)

“新绛有16处国保单位,1400年历史在这里都能看到!”绛州署景区讲解员张哲言语间满是自豪。随着新绛文旅的日益火爆,“时光之城”的魅力不断释放。今年以来,新绛全县旅游景区接待游客数量大幅增长,1-7月,各景区旅游门票收入共计121.42万元,同比增长138.41%;旅游人数共132.45万人次,同比增长59.75%。

新绛这座历史文化名城,不仅拥有星罗棋布的古建遗存,还是一座非遗宝库——这里是中国四大名砚之一“绛州澄泥砚”的故乡,还是绛笔、绛墨等非遗技艺,蒲剧、绛州鼓乐等非遗艺术的发源地。

“我们现在采取线上线下同步销售的形式,线上年轻客群喜欢收集各色的澄泥砚,现在澄泥砚的颜色已增加到八九种。”澄泥砚制作技艺市级代表传承人蔺霄麟对记者说,他还创新性地将澄泥砚与珐华、漆器、景泰蓝、金属、玻璃等结合,让古砚年轻态。

笔墨纸砚,新绛占其三。在贡院街中城巷里,“古绛笔墨一条街”盛景依稀可寻。如今,“积文斋笔墨庄”和“于良英笔庄”两家百年老店,仍在坚守中传承。

一支绛笔承载百年技艺(央广网记者 张洁 摄)

“一支纯手工制作的毛笔,全部工序要100多道。绛墨采用传统工艺制作,周期最少也要3~4个月。笔墨全年销售额能达到200多万元。”积文斋绛笔制作技艺市级传承人赵苏梅说。

研磨于砚台,落墨似漆,笔尖流动,万年存真。中国古代的文房四宝,在绛州古城流韵千年。2024年,新绛上榜全国15个“书香城市(区县级)”之一,也是山西省当年唯一获此殊荣的城市。

工业跃迁 老树新枝竞峥嵘

“我们2021年建成智能管控中心,环保、物流、生产能源管控系统实时联动,共同组成了企业的中枢大脑。”在山西高义钢铁有限公司的能源管控中心,大屏上数据流转,企管组主管朱基恒向记者为记者算了一笔账,这套智能管控系统可为企业年均降本2000万元左右。

新绛大地上,传统产业的新质生产力变革,正在奏响工业高质量发展的铿锵乐章。

2024年,新绛精品钢、碳基新材料、绿色建材、精细化工4条产业链加速升级,焦炭、炼钢先进产能达到100%。天地和公司被纳入省级特钢材料产业链“链上企业”,威顿特种水泥入选首批“山西省新材料精品清单”,银盛化工成为山西民营瞪羚企业。天祥机械、天利塑料、恒伟达生物等9家企业通过国家“两化”融合管理体系A级评定,数字赋能转型持续推进。

新绛正在奏响工业高质量发展的铿锵乐章(央广网记者 张晋鹏 摄)

在山西银盛精细化学品科技有限公司,年产6万吨的硫化黑颜料生产线正繁忙运转。“硫化黑是一种染色剂,用在皮革、油墨等产品中。我们是国内最重要的硫化染料基地,硫化黑产量约占全球需求量的三分之一,年销售额超3亿元。”企业相关负责人于冶伟表示。

人无我有,人有我优。近年来,新绛坚持传统产业升级与新兴产业培育壮大双轮驱动,产业结构持续优化。同时,以一系列改革创新举措和提质增效服务,让昔日“水旱码头”再现繁荣发展新图景。

吸引投资20.43亿元,亩均产出425万元的新绛经济技术开发区,已经“跑”出了产品10分钟上高铁、50分钟达机场的加速度,成为晋陕豫黄河金三角的产业高地;“贴新办”政务服务品牌日益响亮,2024年,免费帮办代办事项扩展到417个,162个事项实现“跨省通办”,29项高频许可业务可以“秒批秒办”……

古城向兴,产业向新。截至2024年年底,全县规上工业企业发展到62家,高新技术企业发展到20家,“专精特新”企业发展到24家,科技型中小企业发展到24家。新绛以“链式思维”集聚产业,以“创新融合”谋划长远,推动传统产业“老树发新枝”,新兴业态“新芽成大树”。

点击下方海报,聆听红色新绛

总策划:韩文

监制:张洁

记者:张晋鹏 温雅慧 尹琳岑(见习)

指导:中共山西省委网信办

鸣谢:中共新绛县委宣传部

长按二维码

长按二维码关注精彩内容