——十五集大型广播剧《康巴》听后感

麦家

还是引用我给《康巴》写的推介语说开吧,记得是这样写的:这是一部我本人发现并推荐出版的小说,我喜欢这部小说有时甚至于喜欢我自己的作品。这是康巴藏人的史诗,每一处细节都包含着人性最深处的美好与感动。

我知道这些话不是随性而出的,是要经过时间检验的,欣喜的是在时隔两年后,由四川广播电视台根据达真的同名小说《康巴》改编的十五集大型广播连续剧问世了,广播剧声情并茂的效果印证了我推介语的那句话:“每一处细节都包含着人性最深处的美好与感动。”

广播剧《康巴》改编的成功之处在于,把小说分述的三条线中两条线整合在一起,即云登格龙家族、郑云龙家族的故事糅合在一起,这两个带着不同信仰、习俗、语言、文化的代表人物贯穿剧中,于是交汇共生、共融的和谐场面在充满智慧的相互包容中展开。同其他土司不同的是,剧中人云登格龙清楚地意识到土司制度必然灭亡,悲剧式的觉醒让他醒悟,如果要在多民族聚居地保住生存,相互间就必须学会包容和尊重。然而,诱惑使云登格龙难以改变一直所拥有的权力欲,于是,听众能在广播剧云登土司的扮演者口中听见他宽容、绝望、挣扎、谋略、希望这些交替在他生命中的变数和无常:也能从剧中“听”见另一位汉族主人公郑云龙的生命历程,年轻时他为情杀人,逃到康巴后才知道不同的信仰在这里反差极大,暗中叮嘱自己,在坚守自己信仰的同时,为了生存,为了从卑微的境地挤进主流社会,默默将自己的信仰深藏于心,冥冥中顺应了康巴人的生活方式,一条和谐的大道顺势展开,从此他便飞黄腾达。这个人物的年龄跨度极大,可见他的“扮演者”是认真阅读和揣摩了人物内心的。此外,剧中出场人物众多,阵容庞大,有能言善辩的锅庄主白阿佳,有郑云龙的妻子玉珍,有外国殖民者约翰,有当时的川滇边务大臣赵尔丰等等,俨然一部没有画面的电视剧。

只要闭上眼睛聆听,《康巴》完全就是一部没有画面的电视剧,无论是人物对话的丰富性、地域性、情感性,对人物的个性把握,还是音乐贯穿或过渡、煽情或铺排,包括场景的拟音,这一系列艺术化的调度整合,小说《康巴》被全新的广播剧《康巴》所赋予了更饱满、更生动、更直观的听觉效果,《康巴》广播剧的改编,对于在这个完全丧失了阅读耐心的年代,无疑是借助视听手段拓展了向外界更为宽泛和易于接受的宣传面。

该广播剧恰到好处地使用了《康定情歌》的变奏曲引领开场,一个男中低音低沉深情的旁白一下就把听众带入了那片“神秘”而又著名的康巴,“康巴,我的故乡……这里有有成千上万头的牦牛在迁徙、有成千上万的僧侣在诵经、有上千上万的男女在歌唱……我活到古稀才明白,友情第一,智慧第一,才是人类寻找民族和谐的终极目标……”这个开场白一下子把听众带到了产生《康定情歌》的地方,带到了多元文化的交汇地,这个交汇地的多元碰撞让一曲民间的“溜溜调”绕开高雅的五线谱,使这一古老的口传韵律完成了人类对生命和文化的两个伟大转述。用歌唱的形式转述了地球人关于生命的最高境界——爱,转述了人类文化的最高境界——和谐。

是的,曾在西藏当兵时,每当在飞机上俯瞰横断山地区的土地,那沟壑万仞的峡谷、那横空出世的万丈雪峰,无不透出一种粗旷而野性的美,就是在中国西南众多族群的聚居区里,这里在中国的水文学、地质学、植物学、动物学、气候学、人类学等学科构架上具有确定性意义的区域。曾想,康巴高原的这种野性的美感,无论色彩、无论是它独特的文化气息,都极富画面感,是拍大片的土地。

我曾提醒达真说:“《康巴》具备了大制作厚重的表现形式,三个家族的百年史恰好又是整个康巴地区和中国百年激荡史最为惊心动魄的时期,三条线索三个家族如果一旦改编为电视剧的话,可以将云登格龙家族改编为《大梦》,将郑云龙家族改编为《悲梦》,将尔金呷家族改编为《醒梦》,不要轻易把改编权交给逐利的投机商,以免糟蹋了作品,哪怕等上5年或10年,要有耐心。”

达真的小说《康巴》是借康定这个多民族的交汇地来讲述各民族和谐相处的故事,小说《康巴》是去年由浙江文艺出版社出版发行,一经上市即引起轰动,《文艺报》《中国青年报》《京华时报》等近40家媒体争相报道,新浪、谷歌、网易等网站纷纷转载;《北京青年报》刊载消息称《康巴》获得的关注和“待遇”几乎可说是前所未有的,不仅贾平凹、阿来和我联袂盛赞,在2009年7月11日在北京为其举办的作品研讨会上,何建明、胡平、施战军、陈晓明等20多位文学界人物也悉数到场。作者被媒体誉为“2009年中国文坛的一匹黑马”。

可见《康巴》的渐红并非空穴来风,正如《中国青年报》在题为《为边城康定唱一首文化情歌吧》中谈及的,“《康巴》一问世,便被评论家定义为‘文化主义’小说。《康巴》关注文化历史上的相生相容。作者达真试图将一块特定的土地上藏民族与其他民族交往相处的历程,构建起一个‘交往与和谐’的宏大主题。也许,正是基于对中华文化这种开放性的深刻认识,季羡林先生在去世前,还在酝酿提出‘大国学’的概念。季先生认为,‘大国学’包括全中华56个民族的文化财富,特别是藏族文化、伊斯兰文化。正是在这个意义上,藏区作家达真的长篇小说《康巴》,全面、深入地思考中华民族多元文化的发展史,在国人心中廓清文化开放、和谐发展大趋势的事实,是一项大课题。”这个时空跨度近百年的故事同季羡林的“大国学”构建不谋而合。

《康巴》广播剧的问世,是达真的幸运,也是四川将文化发展推向又一种新可能。

链接——

作家达真:

达真上世纪60年代生于四川甘孜藏族自治州康定县,并在那儿长大,外祖母是藏族望族后裔,一生颇具传奇,对达真影响至深。1984年,达真考入西南民族学院中文系,1988年返回藏区工作。从此沃土生根,笔耕不止。近年来,他的两部长篇小说《康巴》《命定》相继问世,并且引起了文学界和读者的广泛关注。

当初小说《康巴》(浙江文艺出版社出版)一经上市即引起轰动,《中国青年报》等近40家媒体争相报道,多家网站予以转载。有媒体报道称,《康巴》获得的关注和“待遇”几乎是前所未有,不仅文学名家如贾平凹、阿来、麦家等人都给予肯定,文学评论家也纷纷褒赞这部作品,一些业内人士更是把作者誉为“中国文坛的一匹黑马”……与阿来的《尘埃落定》所不同的是,《康巴》更为关注文化历史上的相生相容——作者通过全面、深入地思考中华民族多元文化的发展史,尝试构建起一个“交融与和谐”的宏大主题,把一片特定土地上藏民族与其他民族交往相处的历程展示给读者。

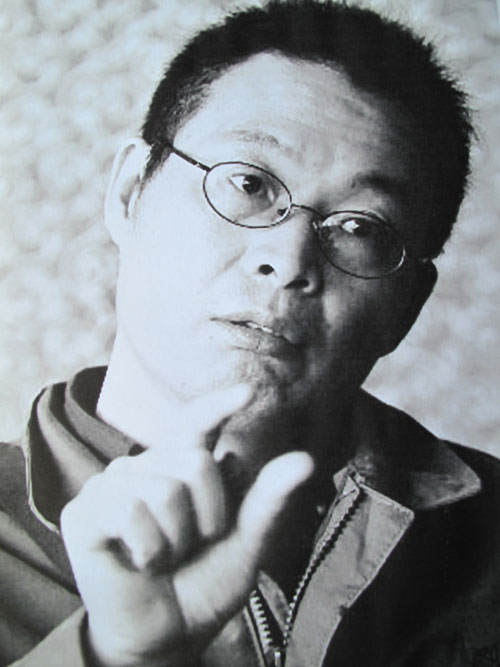

作家麦加:

麦家是近年来在文坛迅速走红的青年作家,系巴金文学院创作员,供职于成都电视台电视剧部。曾被评为2003年度“中华文学人物——进步最大的作家”(同时当选的有巴金、杨降、余秋雨、贾平凹、刘震云等七人)。他的长篇小说《解密》发表以来,在社会上和文学界及读者中,包括在影视界,都有巨大而良好的反应,被喻为中国当代文学的“一部标志性作品”,先后有《北京青年报》、《齐鲁晚报》、《南京晨报》、《西安晚报》、《贵州都市报》、《昆明晚报》、《新疆日报》、《银川晚报》、《重庆经济报》等全国50家报纸连载,并有中央电视台等21家影视机构问津电视电影改编事宜,最后电视剧改编权被国家广电总局下属的中国长城艺术文化中心以购买。2003年3月,由中国小说学会组织的一年一度“小说排行榜”,《解密》受到国内25位专家评委一致称赞,并以高票一举夺得2002年长篇小说第一名。同年8月,《解密》入围第六届国家图书奖;11月,《解密》入围第六届茅盾文学奖。

中国广播剧研究会成立于1980年,它是全国广播系统成立最早的社团之一。多年来,中国广播剧研究会认真贯彻执行党的各项文艺方针、政策、积极开展工作,组织业务交流和理论研究活动,扶植各台进行剧目创作。从1984年开始,组织创办了全国广播剧评奖活动,对中国广播剧事业的繁荣和发展起到了推动作用。

目前,研究会会员台80余家,每年定期搞评奖、业务研讨、节目交易活动,并出版专刊、开办独立网站。

中国广播剧研究会联系地址

邮编:100045

地址:北京西城区真武庙二条真武家园二号楼三单元107室

电话、传真:010-86096439

电邮:xiaochen007@vip.sina.com

网址:www.zggbj.com