央广网合肥10月5日消息(记者 鲍玉婵 刘畅司晨)从“两弹一星”的使命初心,到南迁合肥的二次创业,再到引领世界的科技突破……中国科学技术大学校史馆记录的不仅是一所大学的奋斗史,更是一代代科学家“科教报国”的初心与实践。在这里,科学精神不再是概念,而是可触摸、可感知的力量。

中国科大的诞生,源于一个时代的呼唤。上世纪50年代,为支撑“两弹一星”事业,钱学森、郭永怀等一批科学家倡议由中国科学院创办一所新型大学。1958年,中国科大应运而生,“科教报国”成为其最鲜亮的底色。

这份使命,也凝结在一枚沉甸甸的功勋奖章上。

1999年,国家授予23位科技专家“两弹一星功勋奖章”,这其中,有11位都曾在中国科大执教或工作。中国科大校史馆内,著名科学家、革命烈士、中国科大化学物理系首任系主任郭永怀的奖章尤为珍贵。

“这枚奖章是郭永怀夫人李佩所捐赠的,由纯黄金打造,是首枚捐赠出来的‘两弹一星功勋奖章’。”中国科大校史馆工作人员王茂华介绍。

郭永怀的“两弹一星功勋奖章”复刻品(央广网记者 刘畅司晨 摄)

在校史馆,这枚奖章与许多泛黄的手稿、照片一起,无声地述说着那个年代科学家“干惊天动地事,做隐姓埋名人”的奉献与牺牲,也成为中国科大“红专并进”精神最深刻的注脚。

中国科大的征程并非一帆风顺。

1970年初,中国科大几经辗转南迁至合肥,抵达合肥时,仪器设备仍损失了约2/3,教学、生活用房也不足。

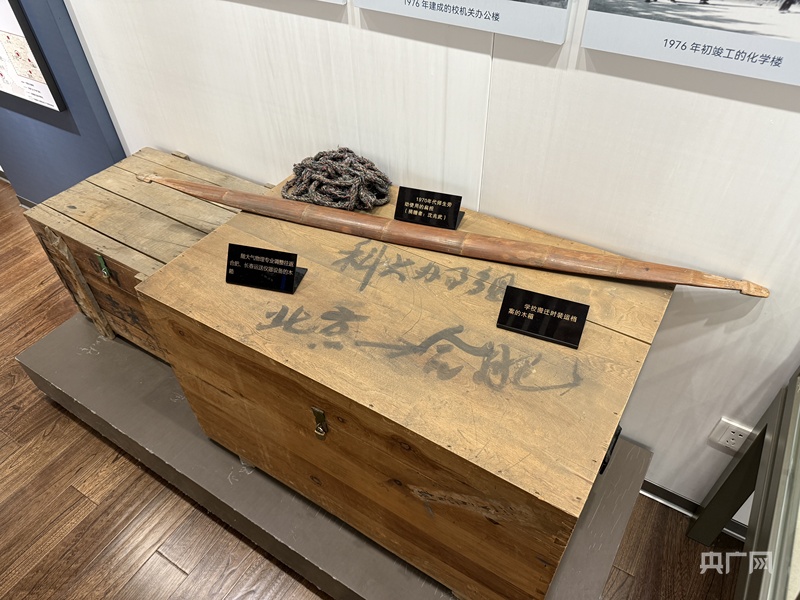

南迁合肥时师生使用的运货工具(央广网记者 鲍玉婵 摄)

展柜中两块陈旧的红色砖块,铭刻着“史上最牛烧砖工”的故事。“当时,为了能尽快恢复科研和教学工作,中国科大师生亲手烧制了建造化学楼的红砖,其中很多老师、学生如今已经成长为教授甚至院士,所以我们也经常戏称这群烧砖工为‘史上最牛烧砖工’。”王茂华介绍。

1970年师生建造化学楼剩余的红砖(央广网记者 鲍玉婵 摄)

正是凭着这种精神,来到合肥后,中国科大在改革开放的春天里迅速“二次崛起”,并以一系列“敢为人先”的创举惊艳世人,校史馆内展示着这些重要时刻:创办全国高校中第一所研究生院;开办少年班等。

如果说中国科大校史的前半部写满了创业历程,那么它的现代篇章则闪耀着前沿探索的智慧光芒。

近年来,中国科大凭借层出不穷的亮眼科技成果屡屡吸引世界目光,相关成果数次入选世界十大科技进展新闻、中国科学十大进展、国际重大进展等。实物展厅里,我国第一颗暗物质粒子探测卫星“悟空号”、我国第一颗量子科学实验卫星“墨子号”等中国科大人参与铸造的“大国重器”模型依次排开。

我国第一颗量子科学实验卫星“墨子号”模型(央广网记者 刘畅司晨 摄)

穿越校史馆的长廊,仿佛完成一场时空对话。中国科大人的足迹印证着:科学精神不仅是实验室里的严谨,更是融入血脉的家国情怀。这座场馆,正以无声的语言激励新一代青年。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容