“烙画时,根据构图的需要,要掌握好电烙铁的速度和温度,把握电烙铁的角度和压力,注意落、起、止、走、住、叠等运烙技巧。”近日,在砀山县美术馆创作室里,安徽省非遗传承人国丽建指导学生非遗爱好者用电烙铁在宣纸上烙画。

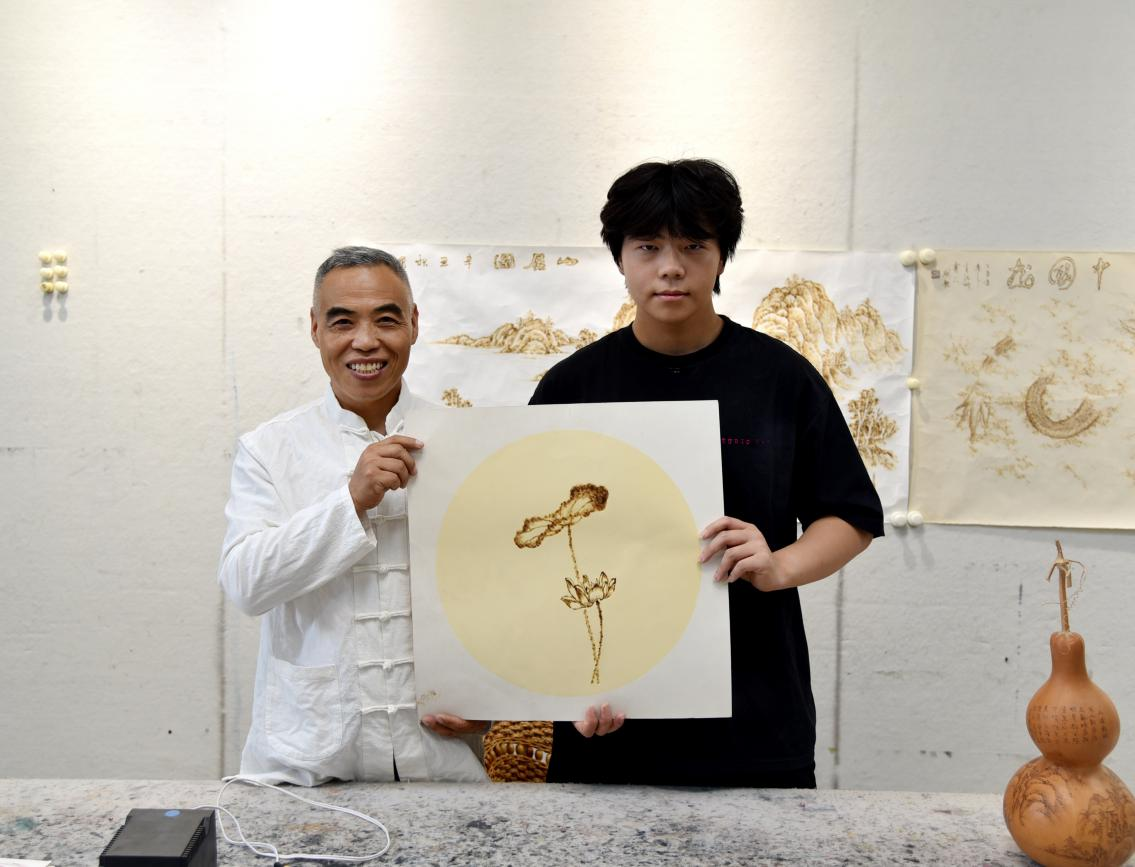

国丽建和青年非遗爱好者(右)展示非遗烙画习作。(李艳龙 摄)

只见他沉吟片刻,根据纸张大小认真构思,然后烙出事物的大致轮廓,完成构图后,再用烙笔一点一滴烙出细节,20多分钟后,一幅简洁的《秋荷图》就展现在宣纸上。

“2022年9月,砀山烙画被列入安徽省非物质文化遗产项目。2024年,我被批准为砀山烙画非遗的省级传承人。”国丽建说。

“烙画古称‘火针刺绣’,近名‘火笔画’‘烫画’等,是中国古代一种极其珍贵的稀有画种。它源于西汉,盛于东汉。”谈起烙画的发展历史,国丽建娓娓道来,“我祖辈上的烙画艺人以铁针为工具,在油灯上炙烤进行烙绘,主要作为筷子、尺子、木梳等小件日用品的装饰。那时的烙画仅限于在木质材料上烙绘,如木板、树皮、葫芦等,由于加热后的铁针的粗细、在木质材料上停留的时间长短不同,色彩呈深、浅褐色乃至黑色的变化,古朴典雅,清新秀丽,别具一格,产生更加强烈的艺术感染力。”

由于自小耳濡目染,国丽建特别爱好烙画艺术,凭着自己的绘画天赋,他深得烙画技艺真传。30多年来,他埋头于烙画的研究创作中,通过不懈努力,他可以在树枝、葫芦、麦秆、玉米皮、绢、粘毯、布等上面作画,直接烙绘,山水、梅兰竹菊、花鸟虫鱼、人物等,随手可作。特别是宣纸上烙画,更是一绝,既有国画润味,又有工笔的真切,还有更高的艺术内涵,质朴又高雅,深得社会各界人士的认可。

“烙画传到我这一代,就想着在制作工具和工艺上不断发展和创新。”国丽建说,“首先是烙绘工具的创新,把单一的烙针或烙铁换代为专用电烙笔,可保持恒温,加快了烙画的速度;有的电烙笔还可以随意调温,从而使这一古老的创作方式具备了前所未有的表现能力。”

“这块长20厘米,宽30厘米的木板烙画是我早期的作品,是模仿前辈的画作。”国丽建展示他创作的木板烙画。

“木质烙画不易携带和运输,我就想着使用便于携带的软质材料烙绘。宣纸烙画是我的第二个创新,也是砀山烙画的鲜明特色。”随着烙画技艺的提高,国丽建大胆尝试着在宣纸、丝绢等软质材料上烙绘,丰富了烙画艺术的保存形式。经过多年的尝试和不懈努力,国丽建终于掌握了烙绘技巧,根据碳化程度的不同,在宣纸上形成深浅、浓淡、虚实的变化,通过艺术再创作,使宣纸烙画、丝绢烙画成为烙画中的精品。

经过多年钻研,国丽建在烙绘技法上也有突破和创新。说起烙画制作技艺,国舰如数家珍,“烙画以黑、棕、茶、黄、白五色为主要色调,线条粗细不一、简洁明快。完成一幅烙画作品,需经过设计、构图、选料、拓稿、熨烙、修整、平磨、抛光、设色、装裱等步骤,要求创作者了解宣纸、绢、布、亚麻等材料的特征,并根据构图需要,掌握好烙具的速度和温度,使用多种运烙技巧进行创作。”

随着烙画制作技艺日臻成熟,国丽建创作的长幅烙画作品成为艺术界的上乘佳作。如五牛图、八骏图、九龙图,山水四条屏、梅兰竹菊四条屏、人物仕女四条屏等,都是世人乐于收藏的精品。特别是他烙绘的《清明上河图》、梅花篆字《心经长卷》、富春山居图长卷、十八鸡长卷、《万里长城》等巨幅烙画作品,堪称世间难得一见的“惊艳之作”。

“我既然被批准为砀山烙画非遗的省级传承人,传承和发展烙画非遗责无旁贷。”国丽建信心满满、胸有成竹,“在非遗传承中,我平时多创作烙画作品,让更多的烙画走进人们的生活,让人们了解和喜欢烙画;我还要把烙画艺术的烙绘方法总结成文字,并配上图片,录制成视频,为世人学习烙画技术提供便利。”

根据葫芦烙画已被世人所熟悉、并深得砀山人民喜爱的实情,国丽建大力发展葫芦烙画,把烙画和葫芦种植结合起来,他和农户签订葫芦种植回收协议,每年收购农户种植的葫芦;同时,通过“电商+直播”的方式,把葫芦烙画销往全国各地。

“烙画艺术是一种民间艺术,它根植于民间,凝结了劳动人民的聪明才智,烙绘者大都是能书会画有知识的农民爱好者。”国丽建说,“在非遗传承中,我把烙画艺术传承与农业生产、现代生活有机结合,让葫芦烙画既受到农民群众的喜爱,又受到上层社会人士的青睐,成为风格高雅的艺术欣赏品和国际友人的馈赠礼品,烙画传承才有强大的生命力,老手艺才会焕发出新光彩。”(李艳龙)

长按二维码

长按二维码关注精彩内容