央广网天津11月1日消息(记者韩雨晨 实习记者王婧瑜 李思睿)秋日的大运河畔,西青区这片创新热土正焕发着蓬勃生机。在这里,民营企业融入区域经济发展大局,奏响了一曲动人的“双向奔赴”协奏曲。

截至2025年三季度末,西青区创新型中小企业已达586家,民营企业在其中具有举足轻重的地位。从传统制造到智能制造,从实验室研发到产业化落地,民营企业以其独特的成长路径,生动诠释着西青民营经济的澎湃活力。

智造转型的“破茧成蝶”

秋日的阳光洒在新宇彩板现代化厂房上,折射出机械臂灵活挥舞的光影,一条镀锌铝镁板产线正以每分钟150米的速度高速运转,机械臂精准完成钢板抓取、加工,整条产线一个班次仅需十余人值守。“这是目前国内领先的智能化产线,从板型调节、厚度控制到镀层监测,全部实现自学习、自校正。”新宇彩板总工程师刘岳华说道。

工厂内机械臂正在进行工作(央广网发 王婧瑜 摄)

这样的智能场景,源于企业对转型的迫切需求。“市场压力逼着我们不得不变,要想活下去,就必须走高端化、智能化之路。”站在智能化产线旁,刘岳华的话语里,仍能让人感受到当年转型的迫切。2017年前后,行业竞争加剧,传统彩涂板产品利润空间被压缩。就在企业为转型方向与资源发愁时,西青区推出的智能化改造专项政策,如同一场“及时雨”,为新宇彩板的转型之路点亮了明灯。这场由市场倒逼的转型,在政策助力下,有了清晰的前行方向。

“转型不是一句空话,需要真金白银的投入,更需要顺畅的发展环境。西青区不仅给了我们资金支持,更用贴心服务为企业减负提速。”刘岳华向记者讲述着政策带来的实实在在的变化。在西青区,像新宇彩板这样的民营企业,每年都能申报智能化改造、数字化升级类项目,工信、发改、财政等多条线的支持政策形成合力,为企业转型注入资金活水,也让新宇彩板的转型步伐愈发坚定。企业顺势推动品牌升级,推出定位高端市场的“天宇”品牌,逐步构建起多品牌、覆盖细分市场的产品矩阵,从“拼价格”的红海,迈向“拼品质、拼技术”的蓝海,在激烈的市场竞争中开辟出全新赛道。

新宇彩板生产车间(央广网发 受访者供图)

同时,在西青区帮助下,新宇彩板与天津大学共建“技术联合研发中心”,聚焦材料与化工领域攻关,一批博士生驻厂开展课题研究,将实验室成果快速转化到产线。“区里还组织民营企业座谈会,领导直接听我们的诉求,这种真心实意的服务,让我们的转型更有底气。”刘岳华说道。

如今,新宇彩板已拥有三大生产基地、30余条国际先进产线,年销售产能达350万吨,产品覆盖全国,并远销东南亚、欧洲、非洲等六十多个国家和地区。2022年,其功能彩涂板成功入选国家级制造业“单项冠军”名单,成为行业技术标杆。

车间里的机械臂仍在精准挥舞,中控屏上的生产数据实时跳动,刚下线的镀锌铝镁板带着余温,即将奔赴全国各地的建设项目。政企之间这份持续的默契与协作,正让新宇彩板的“智造”故事,继续在西青的土地上续写。

“小企业”带动“大产业”

在天津法莫西生物医药科技有限公司位于天开西青园的实验室中,酶催化反应悄无声息地进行着,取代传统化学合成的高温高压,以绿色、精准的方式合成医药中间体。2025年,法莫西首次申报即成功入选天津市专精特新中小企业名单,成为西青区生物医药产业发展的一个缩影。

工作人员进行实验研究(央广网发 西青区供图)

“我们从2019年成立至今,已有16个品种实现产业化。”公司负责人魏顺新介绍道,“其中,沙格列汀中间体(糖尿病治疗药)已成为全国最大供应商,而罗替戈汀中间体(帕金森病治疗药)更是实现了国内首创,将成本一举降至原来的五分之一。”这一颠覆性突破,不仅确立了法莫西在细分市场的领先地位,更彰显了合成生物学技术为传统医药制造带来的巨大效能提升。

企业的飞速发展,离不开区域优质营商环境的强力支撑。2024年,法莫西整体迁入天开西青园,进一步融入区域创新链。“我们是西青土生土长的企业,对这里有着深厚的感情,所以我们把未来的发展坚定地放在这里。”魏顺新的语气中充满坚定。

这种“坚定”源于切身体验——天开西青园内设置政务大厅,实现企业“就近办、快速办”,还配备“一对一”企业服务管家。魏顺新对此感触颇深:“比如‘西翼金种子计划’为我们罗替格汀项目提供了相关支持,缓解了研发压力。区里还积极帮我们对接下游市场,拓宽销路。”这种互信互助的机制,让企业能轻装上阵,心无旁骛地专注技术攻关。

法莫西成立合成生物学技术生物医药产业创新转化平台(央广网发 西青区供图)

在魏顺新看来,民营企业与区域经济发展是“双向赋能”的关系。西青区是制造大区,近年来重点布局生物医药产业,法莫西作为产业链中的一环,自然带动了上下游协同。“政府搭台、企业唱戏,这种模式让技术落地更快、资源整合更高效。”目前,法莫西的部分实验耗材、试剂和液氮等已实现本地采购,达到送货快、响应及时的效果,保障了研发进度。

随着6000余平方米的新厂房即将投产,法莫西正按照规划推进三大目标:实现2000万元年度销售额、完成600万元研发投入、保持帕金森病、抗肿瘤药物和糖尿病药物中间体领域的技术领先优势。“民营企业是社会经济发展的重要力量,我们希望能成为合成生物学领域的标杆,为西青带来更多就业、发展与创新活力,与西青共同成长。”魏顺新望着忙碌的园区,语气里满是期待——当产业链的齿轮越咬越紧,“民企强则区域兴”的图景正从实验室的微光里,慢慢照进西青产业发展的广阔天地。

AI超声背后的“双城记”

2025年8月8日,天开西青园恒通企业港E99号人头攒动,北京视知觉智能科技有限公司落户仪式暨全球首款肌骨超声AI2.0版本新品发布会正在这里举行。这家成立仅两年多的企业,带着国内首张肌骨超声AI产品医疗器械注册证、200余家三甲医院的应用案例,选择将转化基地扎根西青,开启了“北京研发+天津转化”的创新征程。

“肌骨超声领域长期存在图像复杂、依赖经验等痛点,我们研发的AI辅助诊疗系统通过动态解剖分割技术破解了这些难题,大幅降低了应用门槛。”视知觉创始人张臣告诉记者,视知觉的核心团队由中国研究型医院学会肌骨及浅表超声专委会医学专家和中国科学院智能技术专家组成,这种“医工结合”的豪华阵容,让企业在短短两年内实现跨越式成长:2024年推出首款肌骨超声AI产品,2025年突破多项辅助穿刺导航技术,产品已服务千万患者……选择落户西青,正是看中了这里“研发在京、转化在津、服务全国”的区位优势和产业生态。

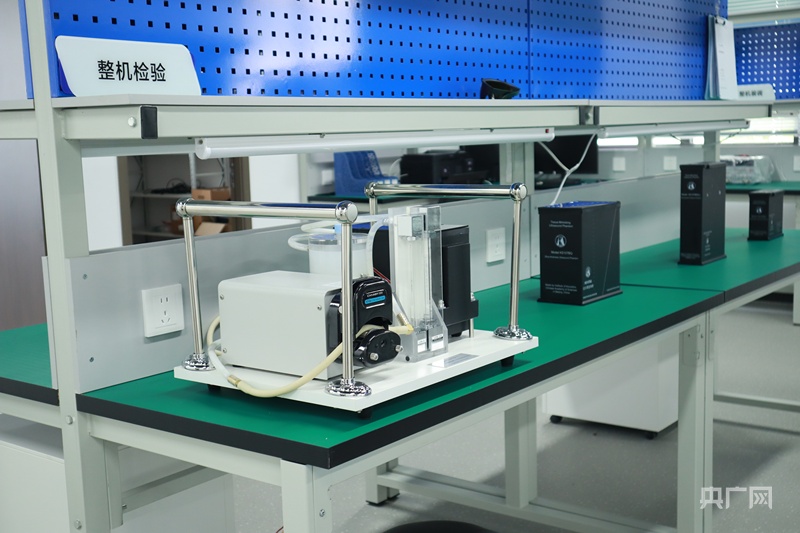

智能生产流水线(央广网发 王婧瑜 摄)

西青区也用诚意和服务迎接这位“新客人”,从政策对接、场地规划到市场开拓,西青区为视知觉提供了“一揽子”解决方案,天津市海河产业基金与泓创资本近4000万元的投资,更让企业在西青的发展底气十足。

天开西青园高标准建设两年来,科技型企业数量、成果转化项目数量均创新高,政策与服务供给持续优化。对视知觉而言,这里不仅有政策红利,更有产业协同的无限可能。“我们现在已经与华声、飞依诺等硬件制造商达成合作意向,还与昆药集团、山东威高等医药企业开展产品协同创新。”张臣说,更为关键的是,西青区中医医院成为首批应用该技术的医疗机构,这种“首用首试”的支持,为新产品快速迭代提供了宝贵的临床数据。

截至目前,视知觉的相关技术已在全国200余家医院落地,三甲医院市场占有率稳居行业第一。在西青区支持下,企业正推进“1+N”诊疗基地网络建设——以天开西青园总部为技术孵化中心,辐射全国建设多个临床应用基地,加速技术从研发到临床的转化。“西青不仅给了我们落地空间,更让我们看到长期发展的潜力。”张臣说,未来将持续扎根西青,借助区域产业优势,推动医疗AI技术服务更多基层医疗机构,为西青大健康产业注入新动能。

视诊器——智眸(AI掌上超声)(央广网发 企业供图)

“下一步,我们将围绕助力全国统一大市场建设、破解企业融资难题、强化法律服务保障、提升政务服务水平、完善人才‘引育用留’全链条这五方面推动民营经济健康发展,和企业一起把‘西青发展故事’写得更扎实。”西青区发展改革委相关负责人表示。

当传统制造企业在智能车间里书写“破茧成蝶”的篇章,当生物医药实验室点亮技术突破的星火,当“北京研发+天津转化”的双城故事持续上演——这片热土上的民营企业,已不仅是经济的贡献者,更是新质生产力的孵化者与城市未来的共建者。在这里,政策与产业共鸣,机遇与信心交织,每一份民营企业的奋斗,都在为西青高质量发展绘就更加辽阔的蓝图。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容