【每日一习话·远山的回响】老百姓的幸福就是共产党的事业

——2019年8月21日,习近平在甘肃省武威市古浪县黄花滩生态移民区富民新村考察时的讲话

编者按:

村庄中,汗水滴下种子发芽

远山里,忘我耕耘,希望在茁壮

千年脱贫梦想

百年躬身耕耘

振聋发聩的决战号角

远山阵阵回响,谱写全民一心的战歌……

值此决战脱贫攻坚收官之际,央广网特别推出系列报道《远山的回响》,谱写新时代的山乡巨变,揭开献礼建党一百周年的序幕!

央广网武威11月10日消息(记者王晶)年过半百,胡丛斌有多爱他的孩子,就有多爱他的羊。这一点,在甘肃古浪县黄花滩移民区的脱贫户那,早已不是什么秘密。

他从不吃羊肉,这是自己的“规矩”;也不想让人觉得养羊,是多苦大仇深的事。

脸色黝黑、语速极快,下午近4点,胡丛斌刚从最后一个需照看的羊圈走出来,戈壁滩上冷风呼呼地吹,连口水都没来得及喝,掏出手机就打给了李应川。作为古浪县黄花滩移民区兴盛种羊繁殖有限公司负责人,他放不下移民村里的每一户新羊倌,“他家马上要产羔了,量还不小,不上心不行。”

胡丛斌笑称,自己是县上最大的“羊倌”。2017年岁末,古浪县计划组建一个国有种羊繁育企业,提出了“羊银行”的产业扶贫模式,向搬迁下山的贫困户输送种羊,让他们在沙漠谋生看到希望。

做过公务员,也曾下过海,“行长”一职,胡丛斌是最佳人选。

他理解为什么场里招不来年轻人,“地方偏僻,他们要找对象,还要寻求更大发展空间。”而与这些晚辈不同,胡丛斌的人生已走过半程,到了知天命的年纪,他的选择无关其他。“就是觉得踏实吧。”胡丛斌幽幽地说。

但在不少脱贫户那,则是另一种“说法”,“有了他,更踏实的,是我们。”李应川感慨道。

一大早,胡丛斌在与羊管(羊场管理员)商量草料配比(央广网记者 王晶 摄)

搬下山,天地宽

羊场总部,就建在沙地上。新修的水泥路,如一把利剑,由南往北刺进沙漠腹地,家喻户晓的八步沙林场就在10公里处。而远离移民区,四野空旷,看不到一个人,反倒是羊舍里的羊,为这里添了些生气。

推开接待室的门,房间很小,两个简易沙发和一个饮水机“撑”起了门面。屋内只有胡丛斌一人,眼前一杯清茶,桌上摊开一本羊病防治大全。这与外界冠以他的标签不太一样,没有叱咤商海的威风劲儿,更多的是谦和与平静。

所有的日程安排,都与11万只扶贫羊的起居“绑”在一起,老胡一刻也不敢放松。它们的存活、繁衍,关乎这个脱贫县的全部羊产业链条。他说自己并未在刻意等记者,平常查完羊舍,都会在这琢磨这些实用书籍。闷了,就去羊圈转上一圈,或找羊管说说话。

他从不喝酒,也不喜欢应酬。

为了保障扶贫羊的健康,他的胆结石手术推迟至今,媳妇也从县城学校调到附近,就连清明节给先人上祖坟都会缺席……而这些,都并非“邀功”,他也不喜欢讲这些。“事实都摆在那”,羊管们说,他们的场长,一周七天,除了睡觉,都耗在这儿。

羊场总部有40栋羊舍,每栋管理300只羊(央广网记者 王晶 摄)

这群扶贫羊的意义,有多大,老胡就有多紧张。

古浪县地处祁连山北麓、腾格里沙漠南缘,是国家划定的六盘山集中连片特困地区。2017年,古浪县先后搬迁安置南部山区11个乡镇88个村、6.24万人,建成12个移民新村和绿洲小城镇。

老胡也是南部山区的移民,只是在上世纪90年代搬来的,“靠老天爷的脸色吃饭,过去一年吃的肉加起来,都不如现在一天的量。”彼时移民规模不同今日,但搬迁的理由却都一致:一方水土养不起一方人。

很多时候,产业扶贫这笔账,不单单是几个硬生生的经济指标摆在那。

下山后,不少贫困户在广场上打牌,“就觉得政府把他们养着”,最怕的就是这个。还有一位贫困户和他讲,“心里慌得很”。老胡被寄予厚望,打小受过穷,他比谁都清楚,“要让他们觉得这个地方生机勃勃,而不是黄沙漫漫。”

“羊银行”这个概念让人耳目一新,在整个甘肃首创。孕育它,在古浪有着肥沃的土壤。“一是自古就有养滩羊的传统,因肉质不膻而闻名,二是‘贷母还羔’的模式,连羊一起投出去的,是思想。”

这一点,老胡觉得,县上考虑得实在,谁都骗不了。

贫困户以产业贷款作为押金交给公司,由公司向他们提供6到8月龄30公斤以上的健康基础母羊。贫困户饲养繁育第一批母羊1年后,向公司返还同等数量和标准的健康基础母羊,其他的羊羔归贫困户所有,公司则退回其押金。

“为什么要还羊回来,而不是钱?”

“这羊给他了,他拿到市场上卖掉最少能赚500块。这种模式的话,我借给你的是湖羊(湖羊,稀有羔皮羊品种),你不能随便市场上抓只还回来,我必须还要湖羊。”

这同样是一次产业大换血,“贷母还羔”,使得贫困户各自拥有的羊的数量不断增加,品种优化,形成滚动发展。合同一签,监管单位是乡政府。

羊摄入玉米增加热量,胡丛斌每天都会检查玉米碴的质量(央广网记者 王晶 摄)

跨界“羊倌”

身边老友几乎没人支持老胡接手羊场,“不像装卸工你要出力气就完事了,是费人,把人的精力一点点消磨掉。”

能不磨人吗?“办公室”就在羊圈。

饲料配比不对,老胡一进来就闻出来了;羊的指甲长了,羊管看不到,但他听得清楚。不分四季,早上7点就开始检查羊圈,比如这天,记者赶到时,天刚大亮,他刚从另一个分场赶回来,风风火火,脚踩一双运动鞋,外衣的拉链都没顾得上拉严。秋天的西北冷得很,他冻得直搓手,一脸的憔悴。

老胡不是一般的养羊人。在古浪做教师9年,在政府当秘书6年,还搞过房地产。只是这些和养羊都毫无关系。“一开始我想起码我是农村长大的,见过喂羊,心里就挺轻松。”

但接手3个月后,羊的数量只有3000,“我感觉不对了”,羊开始出现各种状况,病的、死的,“那是大事情,羊不吃草了过两天也没咋,就是死了,兽医来了也说不清楚。”最难就是这日子,老胡就熬在羊舍里,哪也不去,到底是哪个环节出了错,“羊圈里100多只羊吃草的没几个,你说害不害怕?”

人急得“都要晕了”。困了,就在羊圈外还未建成的羊管房打个盹,“随时进去看,看吃得怎么样,喝水了没有。”老胡用各种招,“听来什么方法用什么方法,24小时陪着。”

而某些时刻,人比羊脆弱,老胡也会陪着。

“是‘陪跑’!”

2019年10月,脱贫户李应川从老胡这“贷”走10只羊,俩人就是在羊场结下的缘。过去,李应川常年在新疆打工,如今年过花甲,和老胡一样,也算“跨界选手”,“心里虚得很,但好出门,不如待在家嘛。”

老胡最担心的,就是这户。“疫情结束来的,临走时还给我留个条条,说我豆粕配比不平衡。”说话间,李应川熟练地将草垛解开,抱起来均匀地撒向食槽,羊叫声戛然而止。

而老胡来李家羊场,如今递增的37只羊对他也是这般“礼遇”。

“人来羊不叫,啥道理?”

“常来,熟悉着哩。”

老胡很不情愿回忆来路,滋味很复杂,一说眼窝里就有泪。

“你的压力从哪来?”

“怕它们出事,一只都不行。”

而养好羊,说到底是个寂寞的差事。羊产羔24小时不分时段。有后半夜下的、也有凌晨三四点下的,随时都要往羊舍跑。

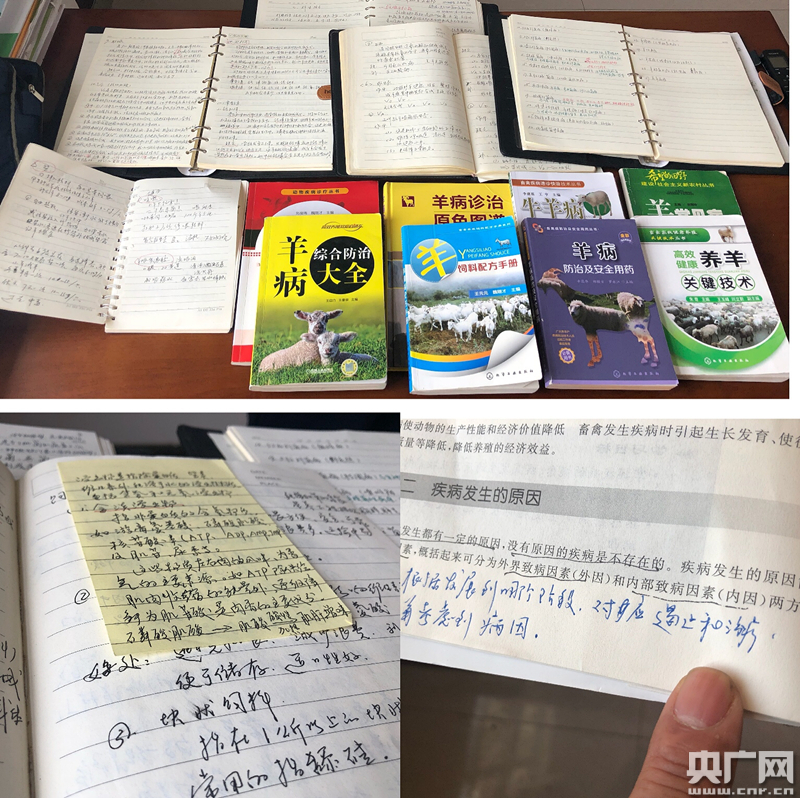

不想让人看到这种紧张的情绪,手一甩,老胡索性站了起来,“你看,这都是我平时学的,做的笔记。”他从桌上的公文包里掏出整整11本笔记,3年,他自学了畜牧业和兽医两个专业的大学课程。

这不是做做样子。打开一看,笔记的认真程度让人惊讶,上面密密麻麻地记满了有关羊的病灶,本子是可拆卸的,可随时添加新知识,重点位置还贴满了便贴。他说用红笔勾画之处,都是反复要温习的。

“你没退路,你就得学。”

这个决心,老胡是在羊圈里下的,也说不清是为了谁,至少可以抵抗高压。

这些有关养殖技术的专业书籍,胡丛斌熟读于心(央广网记者 王晶 摄)

这还不是全部。老胡习惯随身带着一个公文包,“睡觉前要看,坐到办公室要翻,书到处都放”,他有些难为情,“在家泡脚,都捧着书,提纲式的,快速浏览。”

“原来很盲目,感到喂料越多越好,这样羊就吃出好多毛病,再引到肺上。”

这都是他自己琢磨来的。

而除了病,遇上恶劣天气更是糟心,这也是老胡最怕的。前年年底,黄花滩迎来几年不遇的严寒,“外国羊”刚刚投放,还没完全适应本地环境。“如果羊只受冻死亡,就全完了。”

在羊投放到贫困户家里前,老胡始终放不下。每年大年三十,县委书记也会来羊场。“没什么事可谈,就是在圈里说说话,给我做个伴。”

与阖家团圆相比,他不觉得苦,守在这儿,至少心安。

采访间隙,正赶上移民村的合作社来场里抓羊(央广网记者 王晶 摄)

冯国安家的羊舍干净整洁,今年他还打算再扩建(央广网记者 王晶 摄)

“储户”与“柜员”

富民新村是生态移民易地扶贫的搬迁点之一,这里曾是连片的沙海。

冯国安在政府补贴下建起了标准化的养殖大棚,也建在沙地,但他心里有底,至少有了立命的营生。他20多岁在工地打工时就认识老胡,如今换了角色,当年的贫困户成了羊银行“储户”,冯国安对老胡还是这个评价,“这个老板不骗人”。

扶贫产业具有社会属性,老胡常挂在嘴边的话就是,“一个人的力量能有多大。”但事实证明,没这个人不行,至少是“锦上添花”的事儿。

冯国安记得去县上“羊银行”抓羊的那天,一直在感慨,“没看过那么漂亮的羊。”西北人方言重,老胡解释说,“就是毛色好,看着精神”。

不仅冯国安,张口一问,附近移民村里的人没有不认识老胡的。不为别的,下乡讲养殖技术时,不喜欢拍照,却公开自己的手机号码,“告诉我们,羊有事一定找他。”老胡的羊课堂没那么正式,没有发言稿,甚至不分场合。有时还会悄悄去谁家的羊场瞧上一眼。

上一次老胡开讲,在去年年底,冯国安忘不了,持续了3小时,就在自己家还没建好的羊圈里。也没通知大伙,都是口口相传,趴在墙头上侧耳听的,盘腿坐在地上的,还有抱拳站着观望的。他数了下,有将近40人,黑压压的一片。

一开始,冯国安心里不服,“以前在工地上,他是大老板,可能砖都没搬过,现在养羊能行吗?”老胡一开始站着讲,拿羊做示范,“拉回去3小时后饮水,水里加点适应性的药,实际上就是维生素,还要加点盐”,这都是老胡必须要交代的。

2小时后,一个板凳递了过来,坐下讲。47岁的冯国安是老羊倌,可老胡提到好几个新词,他都没听过,“就是有理,说把羊当娃养。”这话把大伙都逗笑了。

没人玩手机的课堂,最后不得不被迫结束于一场即将到来的风沙。

很多人意犹未尽,冯国安后来听说,好几户都抢着要去老胡那“贷羊”。“300只羊一年出两茬,能挣10万块。”这话最吸引人,冯国安和旁人反复念叨那句话,“这老板真不骗人。”

陈元庆温柔地抱起小羊羔,要去喂奶(央广网记者 王晶 摄)

确实,他连羊都不骗。

与冯国安的印象不同,羊管陈元庆觉得,“胡总是个急脾气。”场里优先招收贫困户做羊管,连续两个下午,和他同批进来做羊管的老伙计又被训了,就连分场长也被叫过来挨骂,原因很简单,“喂养达不到他的要求。”

也没人敢吃羊肉,“防疫考虑,怕带病菌进来,对羊不好”,陈元庆说,这是老胡立下的一条死命令。

但陈元庆不怕老胡,“他心是热的,常给我们拿鞋穿,羊圈费鞋。”母羊要和小羊隔离开,场里没板子,他就拿来原先搞建筑的材料用上。“羊管的积极性也被带起来了,把家里养过羊的羊槽取出来,省上一点开支。”

这一点,陈元庆是很佩服老胡的,“扶贫羊养得起劲,就让我们觉得有希望。”

陈元庆来羊场两年了,来拉羊的车越来越多,“隔几天就有一辆。”他明白得很,每拉走一车羊,就意味着,和他一样的贫困户有奔头了,他也觉得浑身有劲儿。

但他知道,这种感触,老胡比他更强烈。

每天进圈三次,是胡丛斌必做的功课(央广网记者 王晶 摄)

天晴了,胡丛斌就会把“外国羊”赶出来晒晒太阳。他说,这样会增加羊所需的营养元素。(央广网记者 王晶 摄)

脱贫之后

老胡说,这三年,是他这辈子压力最大的三年。

“你还怕什么?”

“他们全部家当都压在这儿了啊。”

目前,“羊银行”的扶贫羊已投放2.7万只,带动贫困户1400多户。老胡的电话仍不断,挂掉一个又响了,“都是养羊户,来问事情。”他们似乎没把老胡当什么场长,就像老大哥似的,有求必应。

5号移民点,40只母羊,一半染上毛病,老汉急得很,打电话求救,“兽医来了没管用,我给他开了一个方子,全活过来了。”

难得见到老胡得意的一面,说到兴奋处,像个孩子,在屋里来回踱步。

越聊越起劲儿,他给记者算了一笔账,前两年是扶持贫困户搞产业,现在帮移民村的扶贫公司、合作社,让集体经济发展起来。“人的思想观念变了,这个是长期受益的。”老胡预测,好品种投下去了,古浪县羊产业的黄金期,是在10年后。

这与他一开始的心态截然相反,“本来想干两年就走掉,现在说不清楚。”

古浪县是国家级贫困县,老胡为了减少不必要的开支,从法人到办公室主任,都是他一人;还从自己7万元的董事长工资里拿出5万,对工人进行奖励。

目前,这是古浪养殖领域最高的奖励。

老胡把人生看得很透,“说穿了,这就是个良心活。”自己年纪一把,该经历的也没少什么,而最后让他觉得感慨的,竟是生命的奇妙。

他说,羊圈里,必须有一个公羊在,对母羊的情绪起到极大作用。“她立马变精神了,还有那小羊羔,刚生下来,可爱得很。”这也让他想到小外孙,女儿一周带来一次,蹦蹦跳跳的,每次他都要叮嘱“你要操心了啊”。

这和他养羊是一个道理。

女儿让他别干了,他也不是没想过。他说,现在研发新品种的实验室建好了,等等,再等等年轻人来。